(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Ha causato reazioni forti e giustificate quando Henry Kissinger ha recentemente visitato Oslo e il Nobel Institute in occasione dell'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Questo invito – e non ultimo il fatto che lui stesso abbia ricevuto questo premio nel 1973 – appare non meno assurdo e riprovevole dopo aver visto il nuovo film di Adam Curtis, in cui l'ex consigliere per la sicurezza e ministro degli Esteri è citato come la radice di una grande quantità di male .

Due città. Partendo dalle due città di New York e Damasco a metà degli anni '1970, Curtis si propone di raccontare una storia sui tempi e le condizioni in cui viviamo, e cosa ha portato a questo. La narrazione affronta le crisi in Medio Oriente così come nel settore finanziario, e si occupa dell'ascesa sia dell'individualismo, degli attentatori suicidi, del cyberspazio, di Putin e Trump, per dire qualcosa su come il falso e l'ingiusto siano gradualmente diventati la normalità . O ipernormale, come ama chiamarlo Curtis, con un termine che prende in prestito dal libro di Alexei Yurchak Tutto era per sempre, finché non c'era più: l'ultima generazione sovietica, sulla vita in Unione Sovietica negli ultimi due decenni prima del crollo del sistema.

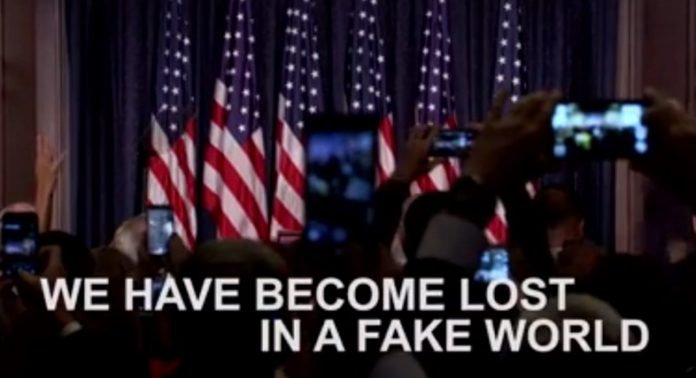

Il film documentario HyperNormalisation è per molti versi una descrizione di uno stato postmoderno, dove si sa che le grandi ideologie sono scomparse. In linea con ciò, Curtis sostiene che la convinzione di poter gestire la società secondo idee politiche è stata prima sostituita da una cinica realpolitik (di cui Kissinger era uno dei massimi rappresentanti), e poi da un clima politico in cui verità di per sé non è più rilevante – né per i governanti né per i governati.

Al contrario, tutti sanno che le rappresentazioni della realtà del governo non sono corrette, se si deve credere al regista britannico. Tale era il caso dell'Unione Sovietica, dove tutti (riferendosi ancora al libro precedentemente citato di Yurchak) fingevano di vivere in una società ben funzionante, sapendo il contrario.

Curtis certamente non pensa che il nostro sistema sia particolarmente simile a quello della vecchia Unione Sovietica, ma che abbiamo la stessa opinione secondo cui i leader della società non sanno come affrontare le sfide interne, ad esempio, all'economia. Sappiamo che non ne hanno la minima idea e sanno che noi lo sappiamo. Ma lo accettiamo come normale, perché non conosciamo più alcuna alternativa.

Pubblica la verità. Per le autorità non ha senso che le persone credano a ciò che dicono, sostiene Curtis. Ai suoi tempi, Kissinger voleva una "ambiguità costruttiva" quando perseguiva la sua politica divide et impera nei confronti dei paesi arabi del Medio Oriente. Una politica che Curtis attribuisce alla ferma opposizione della Siria all'Occidente, che attraverso l'Iran e Hezbollah ha portato alla diffusione degli attentatori suicidi, chiamati anche "la bomba nucleare dei poveri". Tuttavia, Reagan e la sua amministrazione ritennero che i conflitti in questa regione fossero eccessivamente complicati e presentarono invece una "narrativa" più semplice, in cui il leader libico Muammar al-Gheddafi assumeva volentieri il ruolo del supercriminale squilibrato del mondo.

Ma soprattutto la Russia sotto Putin (e il suo consigliere Vladislav Surkov) avrebbe introdotto una politica – o forse piuttosto un teatrino politico – che mira a creare un senso di impotenza e confusione tra la gente, senza nemmeno pretendere di presentare alcun tipo di verità. Anche qui, però, Curtis traccia un parallelo con gli Stati Uniti e con la mancanza di necessità da parte del futuro presidente di radicare nei fatti le sue dichiarazioni e i suoi atteggiamenti.

In altre parole, probabilmente si tratta tanto di "post-verità" quanto di postmodernismo, in una serie di argomenti che non possono essere facilmente riassunti in modo comprensibile entro i limiti di lunghezza di questo articolo. Anche il film di Curtis dura 2 ore e 46 minuti, la maggior parte del tempo con le interpretazioni del regista sulla colonna sonora. E non è sempre così facile seguirlo anche quando lo spiega, anche se il film è innegabilmente accattivante e affascinante.

Se si deve credere ad Adam Curtis, a pochi interessa se la storia preferita riflette una realtà reale.

Video-saggio. Adam Curtis, che è stato definito sia di sinistra che neoconservatore, ha insegnato politica a Oxford dove ha anche iniziato un dottorato di ricerca, prima di lasciare il mondo accademico per realizzare documentari per la BBC negli anni '1980. I suoi film hanno uno stile distintivo in cui utilizza principalmente materiale d'archivio, principalmente dell'emittente britannica per cui lavora, ma anche spezzoni di lungometraggi e altre registrazioni che illustrano i punti. Sono anche intervallati da interviste occasionali che Curtis ha fatto a se stesso, preferibilmente modificate per sembrare più vecchie, per adattarsi meglio al tutto. Ma è soprattutto lo stesso Curtis a raccontare con la voce fuori campo come le cose sono collegate, lasciando spazio a molte associazioni e salti di pensiero, e che trasforma i suoi film in una sorta di video-saggio soggettivo.

Autorità autoimposta. Come il film precedente di Curtis, distribuito HyperNormalisation solo tramite il servizio di streaming iPlayer della BBC, limitato agli utenti del Regno Unito. Nel momento in cui scriviamo, però, è disponibile anche su YouTube, anche se forse senza il permesso del produttore o del filmmaker. In ogni caso, le piattaforme online sembrano perfette per il film, che, con i suoi numerosi collage e l'uso simile a un "remix" di clip di archivio, è vicino all'espressione stessa del formato YouTube. Inoltre, è forte la tentazione di sottolineare che le qualità generalizzanti e in parte cospiratorie della presentazione di Curtis le conferiscono anche un certo ancoraggio al web, nonostante il fatto che egli abbia ovviamente un peso professionale maggiore rispetto al solito teorico della cospirazione in circolazione.

Inoltre non si può sfuggire a un'altra e (anche) più ironica sintesi tra forma e contenuto in questo documentario, dove il cineasta con grande e autoimposta autorità espone come varie persone al potere presentino narrazioni semplificate e non necessariamente vere, preferibilmente per creare un'illusione di stabilità e ordine. È facile criticare Curtis per aver fatto esattamente la stessa cosa, poiché l'intero film si basa sulle sue affermazioni e conclusioni, senza che lui si preoccupi particolarmente di documentarle con qualcosa di diverso dai videoclip aneddotici. A rigor di termini, questa ironia – o forse piuttosto la contraddizione – non è sminuita dal fatto che inizialmente egli affermi che il film «racconterà la storia di come siamo arrivati in questo strano posto» – una frase che in qualche modo rende visibile l'aspetto soggettivo del racconto, ma che allo stesso tempo sembra sottolineare la verità del racconto.

Uno dei mantra del postmodernismo è stato che le grandi narrazioni sono morte. Tuttavia, "narrativa" è diventata una parola d'ordine, spesso legata all'identità e al modo in cui si vuole apparire. Qui mi riferisco in particolare a come i consulenti in comunicazione si concentrano disgustosamente su "quale storia vuoi raccontare", che tu sia un'azienda privata, un ente di beneficenza o il Ministro per l'Immigrazione e l'Integrazione. E se si deve credere ad Adam Curtis, pochi nel nostro stato ipernormale si preoccupano se la storia preferita riflette una realtà reale.

È innegabilmente un messaggio inquietante, per non parlare di una verità spiacevole – che nella sua conseguenza ultima diventa una sorta di prendi il 22. Perché se avesse ragione, ci si potrebbe chiedere perché dovremmo reagire in modo diverso alla storia di Curtis.

Huser è un critico cinematografico regolare in Ny Tid.

Alekshuser@ Gmail.com