(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

La raccolta di saggi Il capitalismo e la fotocamera esplora il rapporto tra fotografia e accumulazione e sfruttamento capitalista. Gli editori Kevin Coleman e Daniel James collocano l'emergere della fotografia tra la pubblicazione di quella di Adam Smith La prosperità delle nazioni (1776) e Karl Marx' e Friedrich Engels Il Manifesto Comunista (1848) e afferma che esiste un "legame intrinseco tra la macchina fotografica e il capitalismo". Fotocamerapuò "consentire una comprensione critica dei rapporti di produzione capitalistici" grazie alla sua capacità di rivelare "l'aspetto costruito" del nostro mondo sociale. Fotoil grafico può aiutarci a riconoscere le "strutture politiche ed economiche" del nostro tempo e, si spera, anche darci l'opportunità di immaginare nuove strutture.

Il libro si compone di una serie di saggi con diversi approcci, posizioni e riflessioni sul rapporto della fotografia con capitalismon, ma scelgo di evidenziare tre dei più convincenti per lo scopo e la lunghezza di questa recensione:

Il saccheggio dell'impero

In "Verso l'abolizione dei diritti imperiali della fotografia", l'autrice Ariella Aïsha Azoulay afferma che "la fotografia è stata concettualmente costruita dal saccheggio dell'impero", suggerendo così che l'ingresso della fotografia è strettamente intrecciato con il colonialismo.

Secondo Azoulay, la fotografia era essenziale per "raccogliere, archiviare e preservare" il saccheggio delle colonie da parte dell'impero e aderiva all'ideologia imperialista di "documentare e registrare da una posizione esterna". In questo modo, la fotografia non era solo un record, ma riproduceva anche l'estrazione di risorse naturali e capitale umano all'interno dei territori dell'impero.

Prima dell'invenzione della fotografia, erano gli schizzi e i disegni a rispondere all'esigenza di documentare e registrare ciò che già esisteva "davanti agli occhi dell'impero". La fotografia è nata da questa esigenza. L’apparato fotografico è quindi una tecnologia che è intrinsecamente imperialistica e che non può essere decolonizzata senza prima abolire le pratiche imperialiste che pervadono la nostra società e cultura contemporanea.

Collocando la fotografia nell'anno 1492 (che, secondo Sylvia Wynter, è l'anno in cui l'imperialismo prende piede), Azoulay rifiuta "la temporalità lineare imperialista" che separa passato, presente e futuro, per sfidare le storie e le teorie che rifiutare l'importanza della fotografia nel progetto coloniale.

Una tecnologia che è intrinsecamente imperiale.

Sostiene inoltre che esiste un atto imperialista nel rapporto tra il fotografo documentarista/di comunità e la persona o le persone fotografate, poiché il fotografo acquisisce "la proprietà delle fotografie che sono generate attraverso un incontro con altri", e può riprodurle e capitalizzare le effetti del progetto imperialista, che è il motivo principale per cui le fotografie sono state scattate.

L'autore difende l'opinione secondo cui le persone fotografate dovrebbero rivendicare la legittima proprietà delle fotografie di se stessi o dei loro antenati, come esemplificato nella causa contro l'Università di Harvard e il Museo Peabody di Archeologia ed Etnologia: la querelante, Tamara Lanier, ha richiesto i diritti di dagherrotipi [precursore della fotografia moderna, ndr] di uno dei suoi antenati, Renty Taylor (fig. 1), un uomo che fu rapito in Africa e finì schiavo negli Stati Uniti. La causa è stata respinta, ma è la prova di come i beni delle potenze coloniali siano protetti dietro le mura delle nostre istituzioni culturali.

Una disperazione per il mondo in generale

In "Capitalism without Images", tuttavia, TJ Clark avanza la seguente ipotesi: cosa accadrebbe se "il mondo delle immagini nella nostra società attuale" cominciasse a "non riuscire a orientare i nostri bisogni e a ungere gli ingranaggi del consumo"? In altre parole, cosa succederebbe se le fotografie non ci convincessero a consumare? Ciò implicherebbe una “crisi dell’immagine mondiale”, ma come dice Clark, il capitalismo non solo è in crisi permanente, ma prospera anche proprio nei “momenti di proliferazione sociale e di massiccia distruzione delle proprie forze produttive”. Questo perché sotto “le ramificate forme sociali e culturali del capitalismo” i nostri diversi modi di vivere sono vissuti come una crisi eterna.

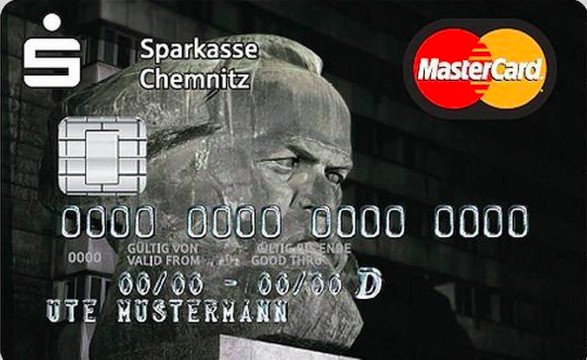

La sua ipotesi viene presentata attraverso l'esame dell'immagine di una carta di credito con l'immagine di Karl Marx (sopra), della banca Sparkasse Chemnitz, emesso nel 2012. Visto alla luce della recessione economica, questo oggetto rivela qualcosa del mondo in cui viviamo, poiché letteralmente "mette Karl Marx sotto il controllo del titolare della carta", dimostrando che ogni resistenza contro il capitalismo è inutile: non solo la resistenza può essere “neutralizzata”, ma può anche essere sfruttata nel contesto del consumo.

Coloro che vengono fotografati dovrebbero rivendicare la legittima proprietà delle loro fotografie.

L'argomentazione è in linea con la mia comprensione del momento in cui Alexandria Ocasio-Cortez indossava un abito bianco con la scritta "Tax the Rich" in lettere rosse al gala di Metz (vedi sotto). L'immagine dimostra come le espressioni anticapitaliste siano ridotte a gesti insignificanti e diventino simboli per il consumo immediato dei social media. Il contesto in cui il messaggio dell'abito è stato ampiamente diffuso e analizzato rivela qualcosa di più di una semplice insoddisfazione per il "mondo dell'immagine", dice qualcosa di una "disperazione del mondo in generale".

Nella sua conclusione, Clark sostiene che le rivolte a Londra nel 2011, dopo che la polizia uccise Mark Duggan, erano conformi alla logica del consumo – anche se amplificata e parodiata – e quindi trasmettevano l'insoddisfazione e la disperazione di vivere in un tale "mondo di immagini". Se questo malcontento possa portare a una reale resistenza, "solo il tempo e la distopia lo diranno", scrive Clark.

La produzione di immagini

Nell'epilogo, intitolato "Lo specchio e la miniera: la fotografia nell'abisso del lavoro", Jacob Emery sostiene che ciò che sostiene l'idea che chiunque possa scattare una foto è la convinzione che la fotografia non aggiunga alcun "valore lavorativo" al mondo che rappresenta. .

Tuttavia, la “totalità del lavoro umano” è implicita nel la produzione di immagini, spiega Emery. Considerando l'ormai onnipresente smartphone, Emery sostiene che "la struttura del capitalismo globale" contribuisce all'esistenza di tali "dispositivi fotografici".

Questo perché la produzione di immagini richiede il lavoro di chiunque, dal "molatore di obiettivi fotografici in Cina, al programmatore nella Bay Area, al minatore in Africa che procura i minerali, agli equipaggi delle navi portacontainer in ogni mare" e "gli agricoltori chi li ha nutriti, e i genitori che li hanno allevati, e così via all’infinito fino a includere ogni singolo lavoratore e tutti i suoi antenati”.

Qui Emery si muove verso quella che l'americano Fredric Jameson chiama "mappatura cognitiva" quando offre una panoramica del lavoro globale esternalizzato che rientra nella produzione di tutte le immagini. L'epilogo di Emery rimanda alla capacità della macchina fotografica di catturare la totalità del sistema capitalista.

Allo stesso modo, la varietà di saggi presenti in questa raccolta fornisce una comprensione olistica del "mondo dell'immagine capitalista" e la speranza che possa diventare "leggibile nella sua interezza per uno spettatore anche in futuro".